公益財団法人佐賀未来創造基金と共同で実施する「2025年度 伝統工芸助成事業」は、佐賀県の伝統工芸を振興し、新たな分野への挑戦を後押しすることを目的としています。今回は5つの事業者が採択され、5月から12月にかけて事業が実施されます。

6月16日・18日の2日間にわたり、採択された事業の開始前の状況確認を目的に視察を行いました。

今年度の採択事業者は、有田焼関連が中心です。これは、2025年8月に磁器原料の価格が約25%上昇する見込みで、さらに今後2年以内に再度の値上げも予想されていることが背景にあります。原材料費の高騰に対する打開策として申請された事業が多く、また各事業者の創意工夫が際立っていたため、採択につながりました。

審査員が同行し、各事業者から直接説明を受けました。以下に、各事業者の取り組みと今後の展開をご紹介します。

矢田 久美子さんは、有田町で活動する磁器作家です。大学では染織を学び、東京や熊本で広報デザインの仕事を経験した後、有田窯業大学校で作陶を学ばれました。

現在では福岡や東京でも個展を開催し、全国的に評価が高まっている作家です。

これまで使用していた窯が小さく、作業効率が悪かったことから、展示会への出展や注文の対応を諦めざるを得ないこともありました。今回、新たに今までの窯より一回り大きな10kW対応の電気窯を導入することで、作業効率と生産性の向上を目指します。

窯業用窯の製造業者は年々減少しており、電熱線などの資材の高騰も課題です。導入には約107万円の費用が見込まれており、追加の工事費も必要なため、助成上限の50万円の交付が決まりました。

現在、窯の選定中。10月頃の納品を目指し調整中です。

深海商店は、有田焼の呉須や釉薬などの窯業原料の製造・販売に加え、有田焼産業の魅力を伝える情報発信にも力を入れています。

2023年に実施したラグジュアリーツアー「アリタダイニング」では一定の反響がありましたが、事前に産地の歴史や背景をもっと深く知ってもらう必要性を感じ、「有田焼概説パンフレット」の制作を決意しました。

全国的に、伝統工芸の産地では工場見学などを通じて、生産現場の魅力を消費者に直接伝える取り組みが増えています。

年内にパンフレットを完成(日本語・英語対応、紙版およびWeb版)

自社Webサイトや観光協会と連携して公開予定

惣太窯は、すべての作品を手描きで仕上げる、今では数少ない有田焼の窯元です。2024年からは娘の千佳さんが事業を継承し、父娘で新たな展開に取り組んでいます。

アメリカの見本市「NY NOW(ニューヨークナウ)」には5年連続で出展し、海外販路の開拓にも注力。現地で定期的な販売会を開催するなど、海外市場でのブランド確立にも成功しています。

国内では自社販売の強化を目指し、工房に隣接する展示室を新たに建設しました。今回の助成では、その展示室に設置する什器を整備し、来訪者に惣太窯の世界観や魅力をより丁寧に伝えられる空間づくりを進めていきます。

コロナ禍以降、SNSの活用により消費者が産地に興味を持ち、窯元を訪れるケースが増加。惣太窯も、自社ギャラリーを整備し、商社依存から脱却した独自販路の強化に取り組んでいます。

6月末にギャラリー什器を納品予定

2014年に立ち上げた「麟Lin」シリーズは、国内外の展示会でも高評価を得ている金照堂の主力ブランドです。製作過程では高度な技術が求められ、約10%が不良品となる課題も。

その陶片をアップサイクルし、アクセサリーとして再活用したことで、新たな顧客層の開拓に成功。若い女性からの人気も高まっており、今後はパンフレットやビジュアル強化によってブランドの確立を目指します。

陶磁器は一度焼成すると原材料に戻せず、どうしても歩留まりが80~90%程度となります。廃棄物の再活用やロス削減は、持続可能な産地づくりに向けた共通課題です。

展示会「NEW ENERGY BLDG.」へ出展予定(2024年9月4日〜6日)

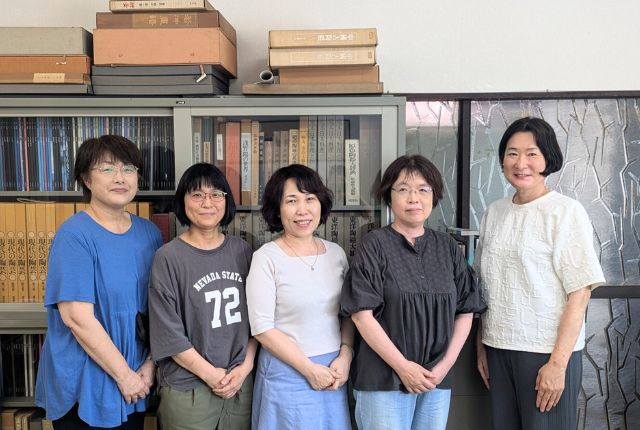

器婦人 Clubは、有田・伊万里・吉田焼の窯元5社からなる女性経営者グループです※。2016年の有田焼400年事業に参加したメンバーを中心に結成され、産地を超えた情報共有や後継者問題の協議を行っています。

メンバー間の信頼関係は深く、「このグループは宝物」と語られるほど。原料高騰など厳しい環境の中でも、柔軟で前向きな発想で次世代に楽しい仕事として工芸を受け渡そうという姿勢が高く評価されました。

※梶謙製磁(有)、(有)副久製陶所、㈱瀬兵、文山製陶(有)、(有)篠原渓山

従来の「3rd place」は3産地の連携を意味していましたが、今後はより柔軟な参加を可能にするため「器婦人 Club」へ名称を変更。女性の活躍を前面に出す意図も込められています。

展示販売会「AKOMEYA TOKYO in la kagu」開催予定

会期:2025年7月18日(金)〜28日(月)

今回の視察では、各事業者の強い想いや創意工夫に直接触れることができました。展示会やSNSを活用した活動が目立ち、今後の展開がますます楽しみです。

本年度は、原材料費の高騰という大きな課題の中で、事業者がどのように逆境を乗り越え、産地の魅力を外へ発信していくのかに注目が集まっています。

次回の視察は秋に予定しており、引き続き、事業の進捗や成果を見守ってまいります。

© Peace Winds Japan, All rights Reserved.